A:この洗濯機は機能が充実しています。お値段は他の機種より2割ほどお安くなっています。

B:この洗濯機は機能が充実しています。ただし、型落ちの製品なので、他の機種より2割ほどお安くなっています。

皆さんは、どちらの説明のほうが納得して購入できますか?

おそらくBと答える方が多いのではないでしょうか。

安いのはうれしいけれど、良い面ばかりを伝えられると「何か裏があるのでは?」と疑ってしまいますね。

Bのように「型落ち」というデメリットも知ることで、納得して購入することができます。

このように、相手を説得するときにメリットだけでなくデメリットも提示することを、心理学用語で両面提示といいます。

すでに無意識のうちに、ビジネスや日常生活で使っている方も多いのではないでしょうか。

両面提示には、相手への説得力を高める効果的な使い方があります。

今回は両面提示の効果的な使い方についてお伝えします。

両面提示が有効な場合

両面提示は、次のようなシーン・相手の場合に有効です。

1. 信頼関係がない相手の場合

人は商品の購入など何かを決めるとき、メリットだけでなくデメリットも含めて検討します。

ここでメリットだけを伝えても、「何か裏があるのでは?」と警戒されてしまいます。

まだ信頼関係が構築されていない相手の場合、それが不信感につながる恐れがあります。

あえてこちらからデメリットを示す(=欠点をさらす)ことで、誠実な印象になり、信頼を得ることにもつながります。

2. 相手が対象について知識を持っている場合

この場合、メリットだけを伝えると、その情報が一面的で浅いものだという印象を与えてしまいます。

デメリットも含め、その対象の特徴をきちんと伝えることで、共感を得やすくなります。

3. ビジネスシーンや、相手が論理的に考えるタイプの場合

ビジネスシーンにおいては、メリット・デメリットを比較検討し、総合的に判断する必要があります。

また、論理的に考えるタイプは「メリットがあるならデメリットもある」と考え、意思決定します。

いずれに対しても両面提示を用いることで、意思決定のための判断材料を提示することができます。

片面提示との使い分けが大切

両面提示に対し、メリット・デメリットのいずれか一方だけ提示することを片面提示といいます。

商品・サービスについて認知させることが目的のCMや、短時間で認知~購入までの行動を促す通販番組などでは、メリットのみの片面提示が有効です。

この記事では両面提示をメインに紹介していますが、相手やシーンによっては片面提示との使い分けが大切になります。

両面提示の効果的な伝え方<トークの場合>

話を両面提示に戻しましょう。

両面提示を用いる場合、メリットとデメリットをただ並べればよいというわけではありません。

ここでは説得力を高める両面提示の伝え方を、例を交えて説明します。

1. デメリット→メリットの順にいう

人は複数の情報を聞いたとき、最後に聞いた情報がより強く印象に残るとされます。

これを親近効果といいます。

A:あのクリニックは、診察が丁寧だが、待合室はいつも混んでいる。

B:あのクリニックは、待合室はいつも混んでいるが、診察が丁寧だ。

ただ順番を入れ替えただけなのに、Bの方に良い印象を持ちませんか?

両面提示においては、この親近効果の活用が効果的です。

2. デメリットのボリュームを少なめにする

あの民宿は、最寄り駅から徒歩で2時間かかりますが、海鮮が美味しいです。

1の「親近効果」の順番で文章を組み立てましたが、「徒歩で2時間」のインパクトが強く、「海鮮が美味しい」が印象に残りにくいですね。

このように、デメリットのボリュームが大きいと、メリットをかき消してしまいます。

デメリット2:メリット8くらいのバランスがよいといわれています。

3. メリットとデメリットを関連させる

これが一番重要で難しいかもしれません。

まずは次の例をご覧ください。

このスーパーは、他店より商品全体の価格が高いですが、全国展開しています。

「価格が高いこと」と「全国展開していること」には、直接的な関連はありません。

両面提示の目的は、デメリットを伝えつつも、最終的にはその対象物や話し手の印象を良くし、選んでもらうことです。

そのため、デメリットがメリットによって自然に解消することが理想です。

次のように言い換えてはどうでしょう。

このスーパーは、他店より商品全体の価格が高いですが、バイヤーが厳選した良質な食品を扱っています。

「商品全体の価格が高い」というデメリットが、「良質な食品を厳選しているから」というメリットが根拠となり解消されました。

「関連させる=デメリットの根拠をメリットで示す」と言い換えるとわかりやすいかもしれません。

両面提示をうまく組み立て、効果的に伝えることができると、説得力が上がります。

両面提示の効果的な伝え方<資料の場合>

PowerPointなどの資料においても、両面提示を用いることがあると思います。

プレゼンの場合は、トークと同じように自分の言葉で伝えることができますが、資料が独り歩きする(作成者の手を離れ、不特定多数の人が閲覧する)場合でも、できるだけこちらの意図を表現したいですね。

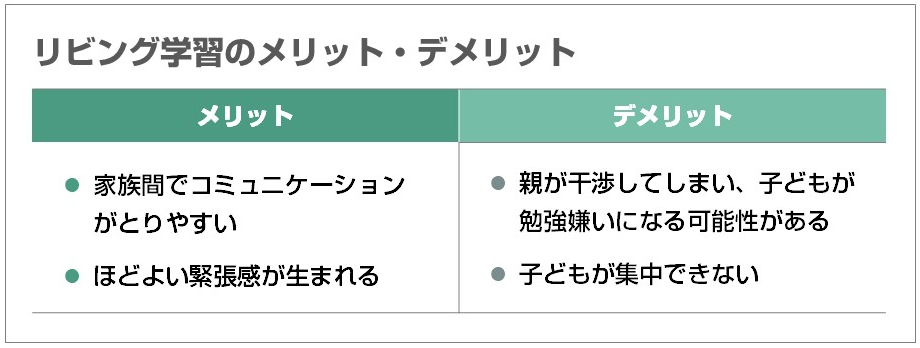

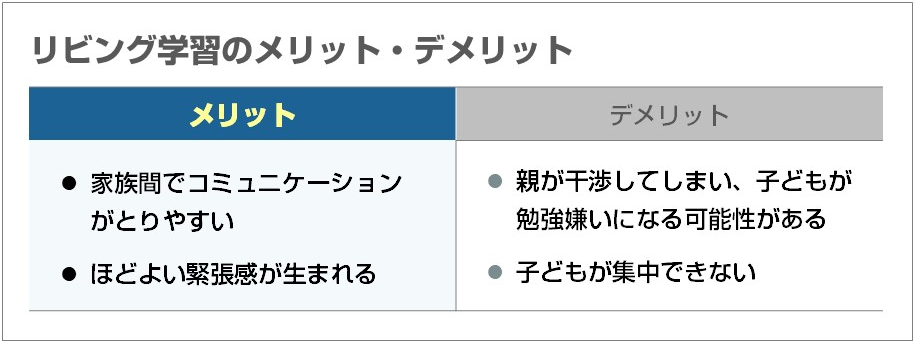

そこで、意図によって変わる、メリット・デメリットの表現例を作成してみました。

メリットを押し付けすぎず伝えたいとき

本題に入る前の導入など一般的な事実として伝えたいときは、同系色の濃淡が便利です。

メリットを強調したいとき

メリットを強調したいときは、デメリットをグレーで表現し、メリットに色を付けると、対比がわかりやすくなります。

メリットをポジティブな印象にしたいとき

さらにポジティブな印象にしたいときは、「暖色系&寒色系」の組み合わせもおすすめです。

今回は両面提示についてご紹介しました。

少しだけコツが要りますが、うまく使いこなすと対象物についてより魅力的に伝えられることがおわかりいただけたと思います。

皆さんも円滑なコミュニケーションに、是非、活用してみてください。