目次

インクルーシブデザインとは

インクルーシブデザインとは、これまで障がいや年齢、国籍などを理由に使いにくいと感じていた人でも、使いやすく快適に利用できるデザインのことです。

インクルーシブデザインは、「Include」と「Design」をかけ合わせたもの。

インクルーシブは、「exclude(除外する)」の対義語である「include(含める)」が語源です。

高齢者や障がい者など一部の人は、既存の商品やサービスのターゲットから除外されるケースが多くありました。

インクルーシブデザインは、これまでターゲットから除外されてきた人々をデザインプロセスに巻き込み、一緒にデザインを作り上げていく手法です。

“除外されてきた人”と聞くと、「自分はインクルーシブデザインの対象者ではない」と思う方もいるかもしれませんが、誰もが除外の対象者になる可能性があります。

例えば、「海外に旅行したとき、案内板やアナウンスがわからない」「骨折して片手が不自由になってしまった」など、一時的に除外の対象者になることがあります。

このように自分も対象者になるかもしれない場面を想像すると、身近に考えられるのではないでしょうか。

高齢化やグローバル化が急速に進み、多様性を尊重する現代において、インクルーシブデザインは重要な役割を担っており、さまざまな商品や施設に活用されています。

インクルーシブデザインの歴史

インクルーシブデザインは、ロンドンの国立美術大学“ロイヤル・カレッジ・オブ・アート”名誉教授のロジャー・コールマン氏が1994年に提唱しました。

デザイナーでもあったコールマン氏が、車いすを使う友人から自宅キッチンのデザインを依頼されたことがきっかけでした。

当初は“車いすユーザーでも使いやすい機能的なキッチン”を考えましたが、その友人から言われたのは、「他の人が羨ましいと思うようなキッチンをデザインしてほしい」という希望だったのです。

身体に障がいがあることを考慮すると、機能性を優先したほうがいいと思いがちですが、実際には多様なニーズがあり、ユーザーと同じ目線で考えデザインすることの大切さにコールマン氏は気づいたそうです。

その後、多様なニーズを掘り起こし新たな価値を生み出していくインクルーシブデザインの概念は、多くの世界に広まっていきました。

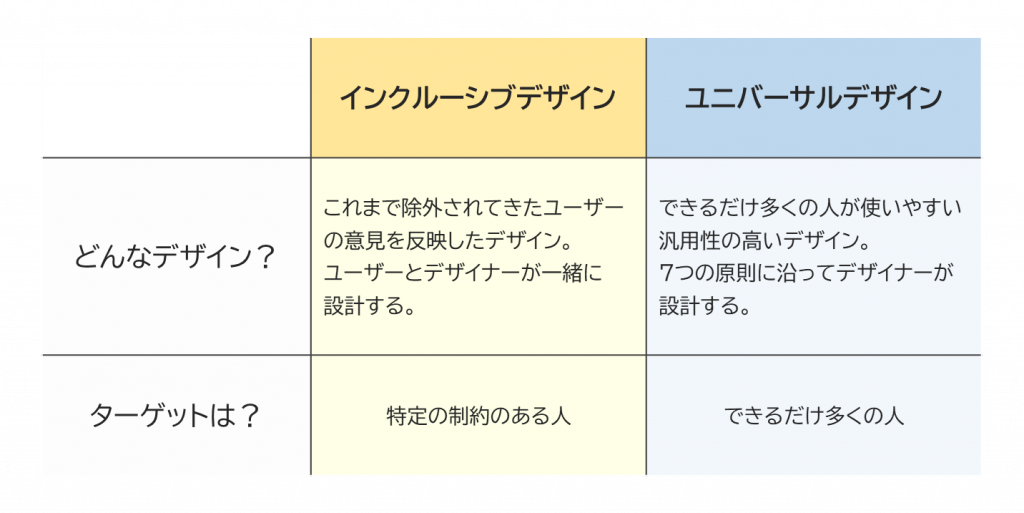

インクルーシブデザインとユニバーサルデザインの違い

インクルーシブデザインに似ている概念として、ユニバーサルデザインがあります。

ユニバーサルデザインは知っている、よく耳にするという方も多いと思います。

では、“インクルーシブデザイン”と“ユニバーサルデザイン”は具体的にどのような違いがあるのでしょうか。

大きく違う点は、メインターゲットとアプローチ方法です。

(1)ユニバーサルデザイン

ユニバーサルデザインは健常者と障がい者どちらにとっても使いやすく、汎用性の高いデザインです。

ユニバーサルとは、「すべてに共通の」「普遍的な」という意味があります。

できるだけ多くの人が使いやすい商品・サービスを目的としており、デザイナーが設計するのが特徴です。

(2)インクルーシブデザイン

インクルーシブデザインは、年齢や障がいなどで「除外されてきたユーザー」をターゲットにしています。

また、デザイナーだけでなく、これまで除外されてきたユーザーの意見を反映して、一緒にデザインを作り上げていくことが特徴です。

インクルーシブデザインは特定の制約のある人をターゲットにしていますが、結果的に幅広いユーザーに使いやすく人気の商品・サービスにつながるケースもあります(詳細は次の事例でご紹介します)。

インクルーシブデザインの事例

(1)NIKE「GO FLYEASE(ゴー フライイーズ)」

「GO FLYEASE」は、手を使わなくても着脱できる画期的なシューズです。

開発のきっかけは、脳性麻痺によって手足に障がいのある少年から届いた1通のメールでした。

そのメールには「“誰かに靴紐を締めてもらわなくてはいけない”という心配をせず、大学に通いたい」と書かれており、このメールを目にしたNIKEのデザイナーと少年が協力し、「GO FLYEASE」が開発されました。

ラクに脱いだり履いたりできる便利さが、手の不自由な方だけでなく、しゃがむのが難しいお年寄りや妊娠中の方、重い荷物を持っているシーンなど、さまざまなライフスタイルに対応でき、広く受け入れられています。

以下URLより、どのように着脱できるのか動画で紹介していますので、ぜひご覧ください。

2つ目のURLでは、さまざまなシーンで活用できることがわかると思います。

【URL】

① https://www.nike.com/jp/flyease/go-flyease

② https://www.abc-mart.net/shop/pages/nike-go-flyease.aspx

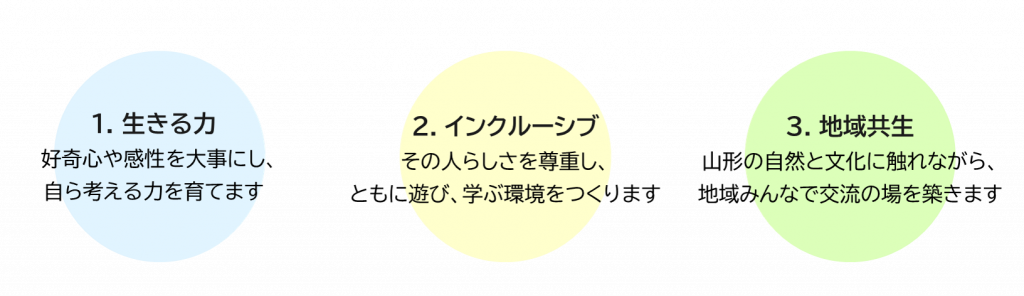

(2)山形市南部児童遊戯施設「シェルターインクルーシブプレイス コパル」

山形市にある「シェルターインクルーシブプレイス コパル」は、障がいの有無や国籍、年齢、家庭環境の違いなどに関わらず、すべての子どもたちがともに遊べる場として構想されました。

以下3つの柱を掲げ、遊びを通じて子どもの豊かな発育を支え、一人ひとりの多様なあり方を大切に育むことを目指しています。

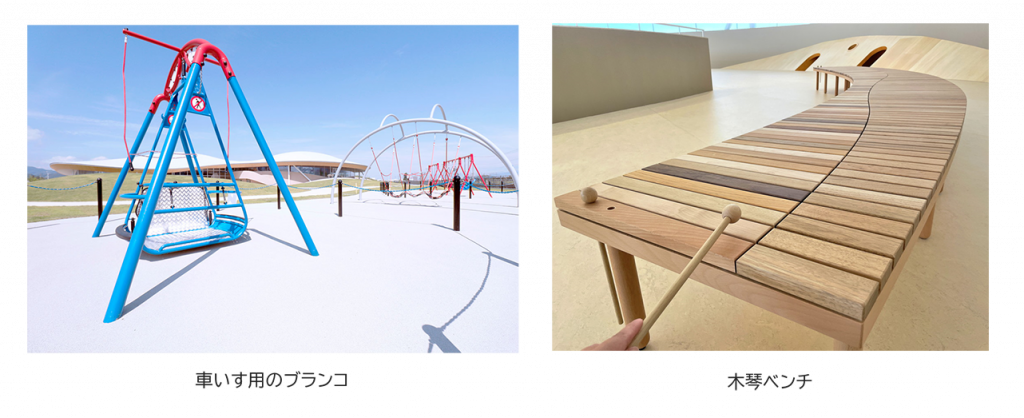

車いすのまま乗れるブランコや木琴ベンチなどがあり、子どもたちが楽しく遊べるアイデアがたくさんちりばめられています。

また、子どもだけでなく保護者が交流する場としても親しまれています。

【URL】

① https://copal-kids.jp/

② https://www.visityamagata.jp/topics-yamagata-copal/

③ https://yamagata-kaigi.org/creative/221014.html

まとめ

インクルーシブデザインは、これまで除外されてきたユーザーをターゲットにしているため、SDGsの「誰ひとり取り残さない」という考えと深くつながっています。

また、ユーザーの意見を取り入れてデザインするため、さまざまな価値観や潜在的なニーズを知ることができます。

SDGs活動に貢献し、これまでにない新たな価値を生み出すインクルーシブデザインは、今後も重要な役割を果たしていくのではないでしょうか。

今回ご紹介した事例のほかにも、今までにない新しい視点で作られたおもしろい事例が数多くありました。

みなさんもぜひ調べてみてください。

▼メルマガ登録はこちらから!